2025年9月15日,由华东师范大学人文与社会科学研究院与研究生院联合主办、音乐学院音乐理论系承办的华东师范大学2025年度第86场百场校级学术讲座,暨研究生院“国际知名学者大讲堂”——“AI赋能音乐与文化系列前沿学术讲座”在闵行校区第二教学楼H201室成功举办。本次讲座特邀英国卡迪夫大学教授、歌剧与戏剧跨学科研究中心(CIRO)联合主任莫妮卡·亨尼曼担任主讲。她以“门德尔松的《春之歌》与其多媒体改编实践研究”为题,为现场师生带来一场聚焦经典音乐接受史与文化意义的学术盛宴。讲座由音乐学院音乐理论系王刊副教授主持,卡迪夫大学助理教授卓越担任翻译。

音乐“变形”的跨时空生命力

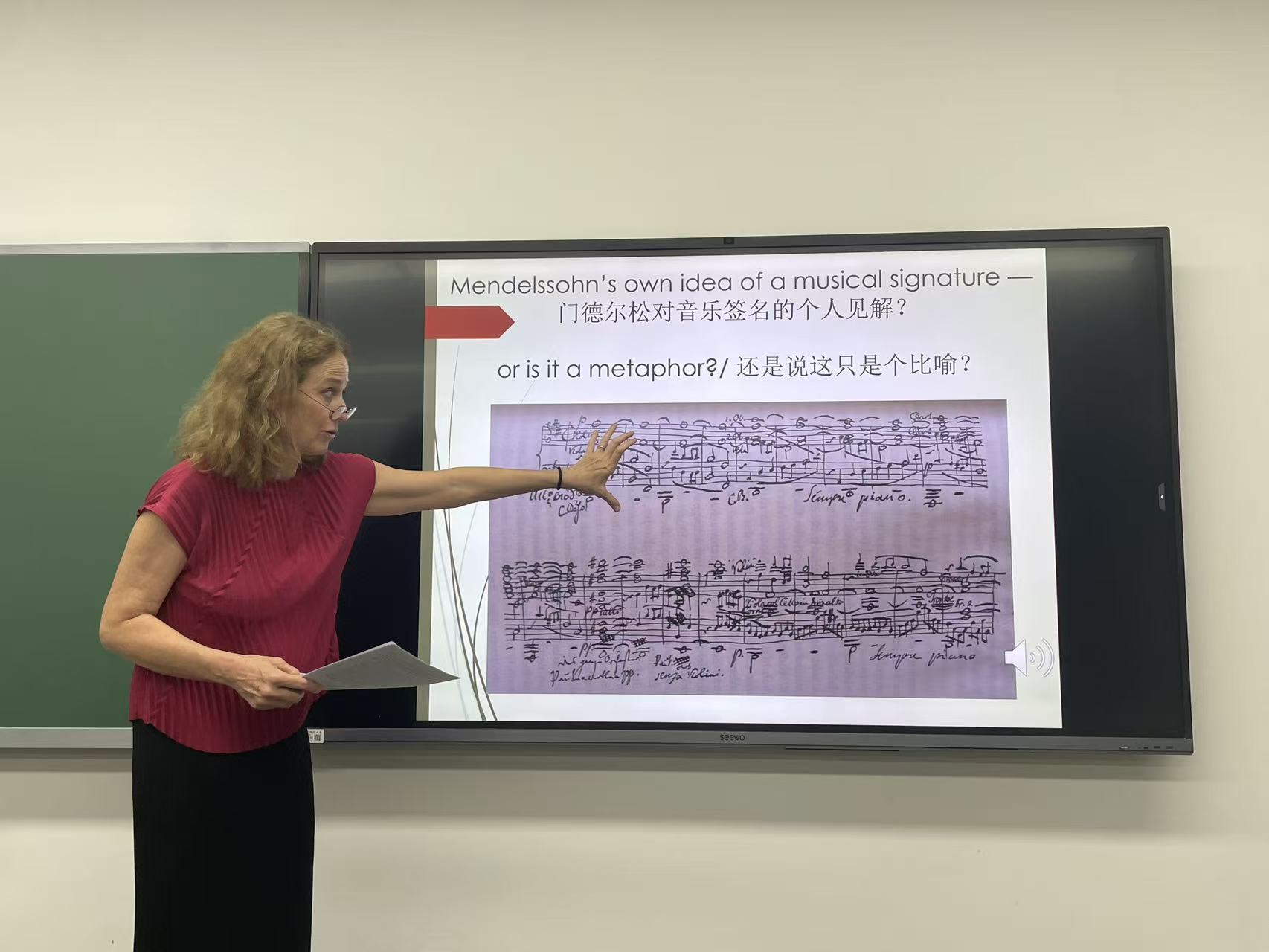

作为专精于十九世纪歌剧、艺术歌曲与表演实践研究的学者,莫妮卡·亨尼曼教授以《春之歌》的“音乐签名”特质为切入点,系统梳理了作品从钢琴小品到多元媒介载体的演变轨迹。她指出,门德尔松创作《春之歌》时秉持“音乐无需填词”的核心理念——认为旋律比文字更具跨文化共鸣,这种“无词”特质恰好为作品的改编提供了广阔空间。讲座中,亨尼曼教授通过丰富的文献与实例,呈现了《春之歌》的多元改编实践:从融入印度拉格旋律体系的钢琴改编版、带有“魔鬼音程”(增四度)的黑人音乐风格演绎,到加入鸟叫、架子鼓元素的流行化改编;从1910年代莫德·艾伦小姐的舞蹈演绎、1953年希区柯克电影《后窗》中象征“生命隐喻”的配乐运用,到1930年代“米老鼠”动画化的通俗改编与2003年肯塔基州彩票广告中的欢乐情绪传递;东德1984年将其印入官方邮票的政治化挪用,以及成为大众熟知的八音盒曲目,全方位展现了作品“适配性强、生命力持久”的独特价值。

《春之歌》的时代意义思辨

讲座的核心部分围绕《春之歌》的“接受史”展开,深入剖析作品在不同时代、不同文化语境下的意义重构。亨尼曼教授提出,这首看似“轻巧”的钢琴小品,实则暗含门德尔松精妙的创作巧思——如开篇15小节非对称结构、竖琴式伴奏织体等,却因“易于演奏、旋律易记”的特质,长期被贴上“派对娱乐作品”标签,甚至间接导致门德尔松其他严肃作品被低估。针对“经典音乐的评价标准”这一议题,教授结合实例指出,《春之歌》的价值恰恰在于其“开放性”:它既可以象征春天的生机,也能成为催眠曲的温柔旋律;既可以是大众文化中的“通俗符号”,也能承载政治、社会层面的深层意义。她特别提到,门德尔松本人或许从未预料到,这首曾作为生日礼物赠予克拉拉·舒曼的轻松小品,会在后世衍生出如此丰富的解读,甚至成为东德与西德争夺文化遗产的象征载体。在现场讨论环节,师生围绕“经典作品原真性与改编创新性的平衡”“音乐是否存在固定意义”等问题展开交流。亨尼曼教授以“《春之歌》在曼谷机场列车中的现代应用”为例,强调“评价经典音乐应跳出‘单一标准’,更关注其在不同时代的文化角色与社会价值”,引发在场听众对“经典重构”的深度思考。

经典作品的跨学科思考

亨尼曼教授在总结中表示,《春之歌》的案例为当代经典文化传承提供了重要启示:优秀的艺术作品不应被“束之高阁”,而应在跨媒介、跨文化的传播中焕发新活力。讲座通过丰富的音频片段、影像资料与文献图片,将音乐分析、文化研究与历史语境结合,为师生搭建了“跨学科理解经典”的视角。

王刊老师表示,此次分享不仅让大家重新认识了门德尔松与《春之歌》,更结合了“文化研究”和“媒介研究”,将作品放置特定的历史语境和社会背景中,关注其传播与接受的完整过程。未来学院将继续邀请国际知名学者开展此类学术活动,推动经典音乐文化的传承与创新,为师生搭建更广阔的跨学科交流平台。

撰稿:万博靖

初审:王刊 王璐

终审:郑艳 王成伟