随着2017年高中音乐课程标准和2022年义务教育阶段艺术课程标准的颁布,基础音乐教育领域对于单元整体教学的探索正在持续推进。同时,跨学科主题学习、项目化学习等体现新一轮深化课程改革导向的教与学方式的变革也正方兴未艾。从课程改革内在的理念导向看,大单元、跨学科、项目化等教与学的改革,究其本质都是“以课程内容结构化促进学生认知结构化”这一课程改革的价值导向诉求。

本书主编率其教研团队在2018年出版了《中小学音乐单元教学设计指南》,揭示了中小学音乐学科教学的系统化、结构化发展方向,为一线中小学提供了音乐学科单元教学的理论指导、工具辅助和案例指引。然而,从理念到落地、从文本到课堂,其间仍存在诸多挑战:一线教师应如何将单元整合的理论转化为具体可操作的课堂实践?又该如何有效突破传统教学中的“单课思维方式”及其带来的课时之间知识内容的割裂、碎片化的现实困境?

从2022年至今,本书主编及其编委团队,积累了50个跨越义务教育各年段小型、微结构的单元教学实践案例,涉及单元教材分析和单元教法分析计100个视频资源。在相应理论框架的统摄下,凝聚成了这本编著成果。

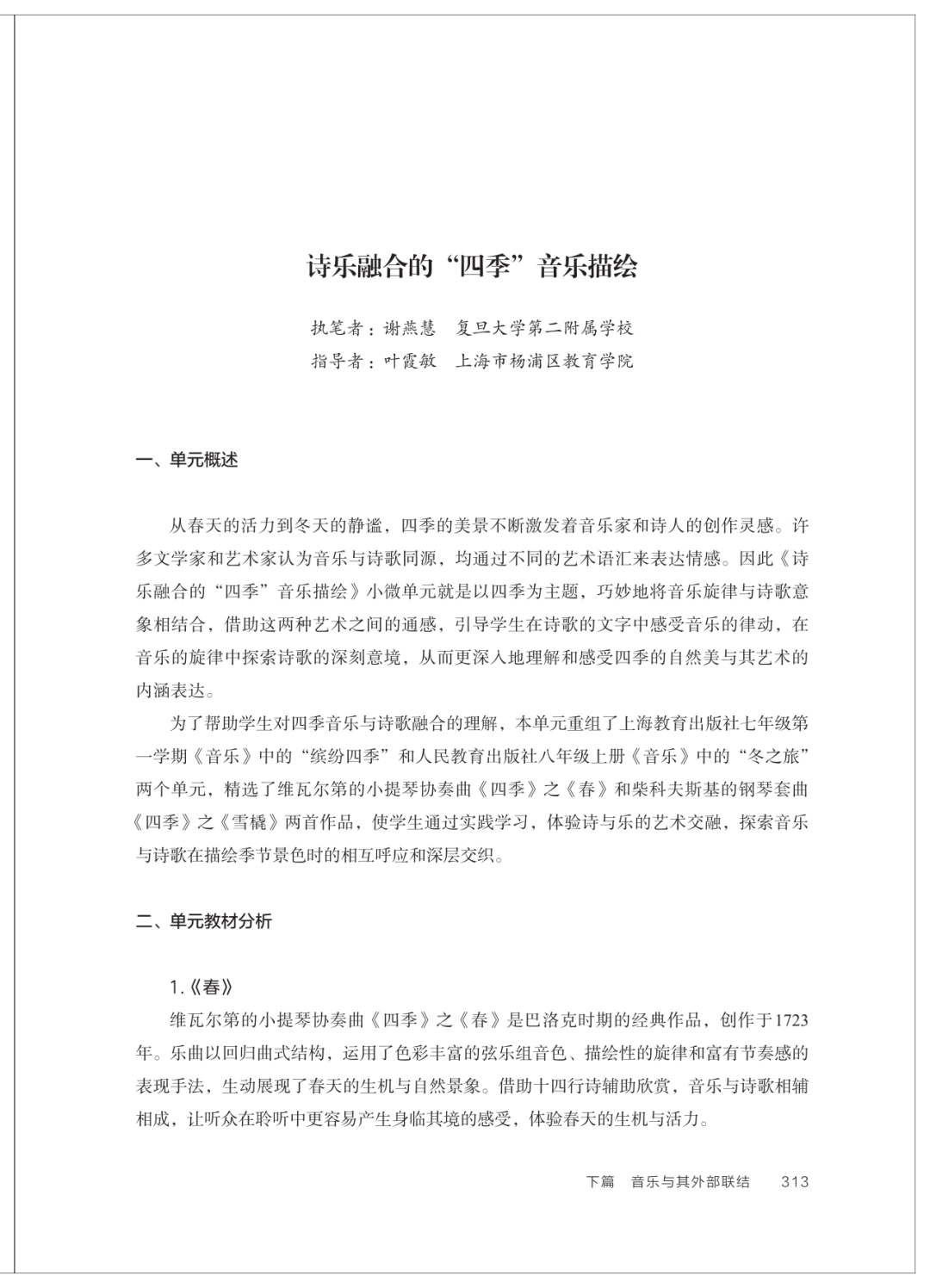

《教学内容结构化探索——中小学音乐小微单元教材教法分析案例集》这本书以“小微单元”为抓手,探索出一条“以课程内容结构化促进学生认知结构化”的音乐教学实践新路径,引导一线教师实现从“教教材”到“用教材教”的转变,进而让“素养落地”成为现实的可能。同时,这本书中“教学内容结构化组织”的思维和行动方式及其内含的经验,体现了对课程教学中实现学生知识与经验的“广泛联系和迁移应用”的价值追求,对本轮课改中的跨学科主题学习、学科项目化学习等课程实践具有借鉴意义。

首先,是以实践积淀破学科困境。

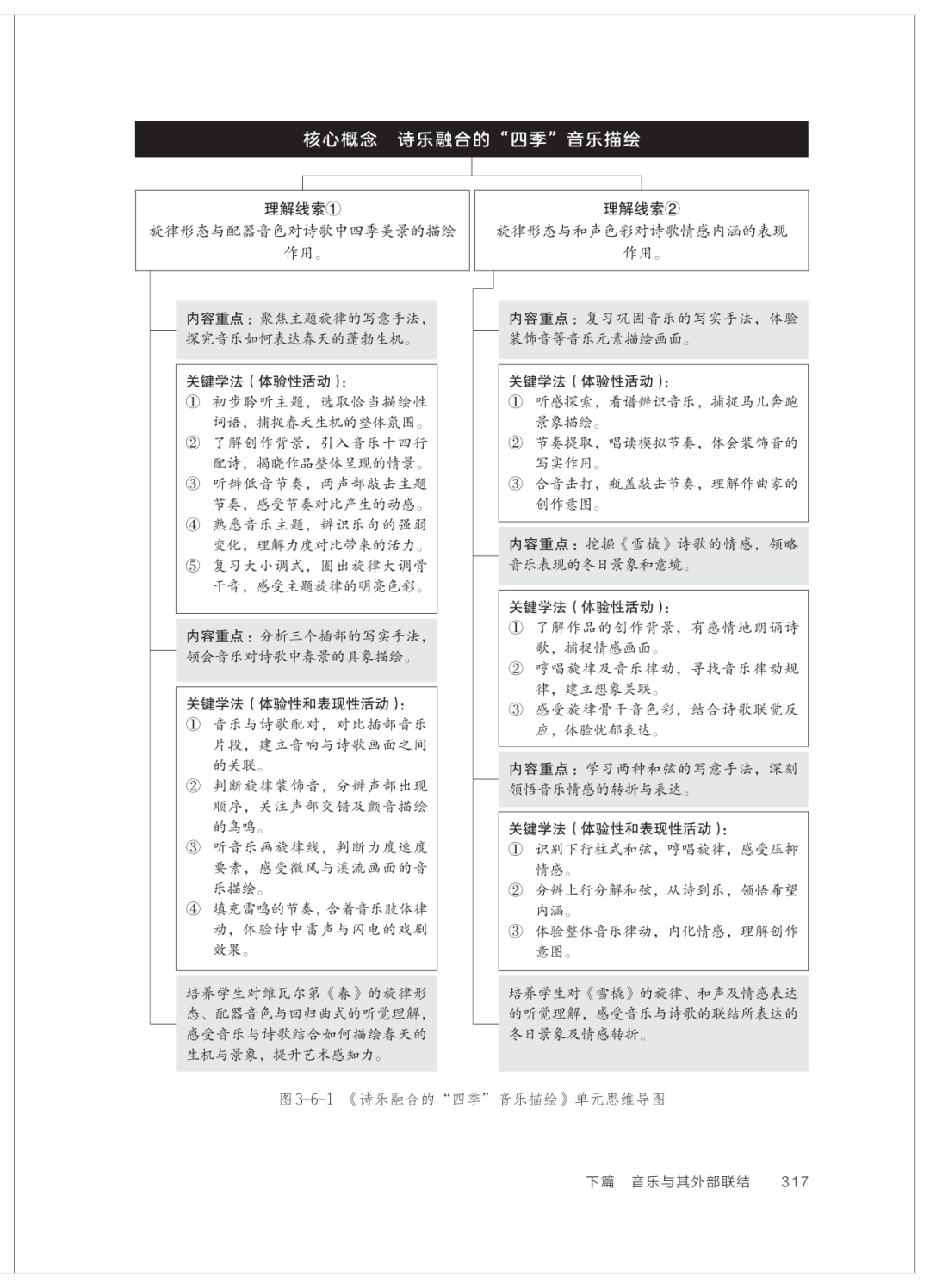

面对新一轮深化课改的导向,音乐学科面临三重现实困境:其一,课程内容碎片化,缺乏内在清晰的逻辑关联;其二,教材选编受人文主题牵引,作品选取具有一定随机性;其三,课堂教学存在“就作品教作品”的惯性,导致学生认知经验散点。这种课程与教学的实践现状与“素养导向的课改要求”间的矛盾,亟需自下而上的实践破局。本书以《中小学音乐单元教学指南》提出的“音乐表现力”“音乐的文化语境”和“音乐与其外部联结”三项核心内容为锚点,通过50个覆盖义务教育阶段的单元实践案例,展现如何以“小微单元”重构教材内容,将孤立的知识点转化为具有逻辑关联的结构化教学内容的思路。这种重构既破解了教材内容的随机性,也为学生的音乐学习提供了建构学习意义的思维支架。

其次,是成果的理论融合与路径创新。

本书的理论框架融合了结构主义与建构主义的双重视角。从结构主义视角看,音乐学科需提炼具有广泛迁移价值的“大观念”——如“音乐的表现力是音乐的表现要素、形式手段的张力与人类情感、意象的异质同构”,以此为统摄,有利于将散落在作品中的学科知识整合为体现学科本质的结构化教学内容。从建构主义视角看,认知结构化需依赖“问题链”实现知识的意义生成——本书收录的典型案例均基于“单元基本问题--课时关键问题--环节关键设问”三级问题链设计,有助于促使学生将知识获取转化为思维发展的过程,建构起音乐学习的深层理解。

第三,是研究的持续迭代与方法突破。

本书成果的研究历经持续的迭代优化,分为三阶段推进。第一阶段,问题诊断阶段——针对日常教学的碎片化问题,教研团队对各教材内容进行系统性分析,做好自然单元作品内容的逻辑链建构,并提出“以小微单元重组教材”的解决方案。第二阶段,课例研磨阶段——采用“案例研讨--专家互动--区域攻关”的循环模式,重点打磨问题链设计与认知支架搭建。第三阶段,成果转化阶段——将优秀课例转化为可视化资源,形成“单元教材分析”和“单元教法分析”两套教学内容结构化的课程资源。

这一过程中,“小微单元”作为方法论创新展现出三重价值——第一,是以2 -3课时聚焦一个核心概念,避免传统自然单元“知识碎片”的弊端;第二,是通过“理解线索”串联作品关键特征,建立知识间的逻辑关联;第三,是遵循“审美体验--实践理解--认知建构”的规律,旨在实现音乐学习思维从具象到抽象的跃迁。

第四,是团队协作与专业共生。

本书是上海基础音乐教育领域教师、教研团队协同创新的缩影。市级教研团队构建了“三项核心内容”理论基础与“单元内容结构化组织”的思维框架,区级教研团队起到了协同攻坚的指导作用,一线教师则在微观教学层面充分发挥了扎实、有效的实践攻关作用。这种“和而不同”的教研文化,彰显了教研团队内部均衡发展、专业共生的生态。

本书编委会成员及编写团队介绍详见:

https://mp.weixin.qq.com/s/cgTwirRF5BfBbSQxxcxkkQ

来源|华东师范大学出版社